《张可礼文集》(六册)由中华书局2023年4月出版。

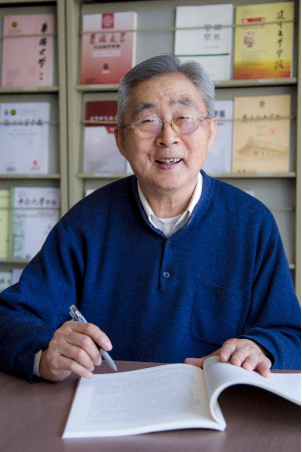

张可礼(1935—2021),山东荣成人,汉族。1956年加入中国共产党。1962年考取WilliamHill中文官方网站中文系陆侃如的研究生。1965年毕业,留系任教。1990年被聘为教授。1993年被评为博士研究生导师。曾任中文系主任、党总支书记十多年。兼任中国《文心雕龙》学会、中国《文选》学会常务理事等。出版《三曹年谱》《建安文学论稿》《东晋文艺系年》《东晋文艺综合研究》《中国古代文学史料学》《二十世纪前半期中国古代文学史学编年》等多种著作。2014年,获山东省第八届社会科学突出贡献奖。2018年,获山东省社科名家称号。

张可礼先生

张可礼先生视学术如生命,为弘扬中华民族优秀文化传统毕生孜孜以求,一丝不苟。其学术成就主要在建安文学研究、东晋文艺研究和中国古代文学史料学。张先生的治学继承和发展了陆侃如先生的学风,守正笃实,开拓深化,不走捷径,不离大道,主要关注文学史上的重要问题;史料与理论并重,一贯在年谱编订基础上再进行理论探讨;把教学视作科研的重要依归,教书育人,日新其德;尽力做学术普及的工作,编撰《建安诗歌选译》《曹操曹丕曹植集》等;在学术研究、教育教学和文学普及中始终渗透着浓郁的人文情怀。

特别值得一提的是,张可礼先生对于授业恩师念念不忘。晚年除与人合编《陆侃如冯沅君合集》外,费大气力撰写了《冯沅君陆侃如年谱长编》60多万言,弘扬恩师的学术和教育精神。张先生一生淡泊达观,不欺人,不自欺,为人和善亲切,见者叹为长者风范。张先生在利益面前总是先人后己,谦退礼让;始终不忘农民根本,对人总是心存感激之情,晚年室号“农子晚学斋”,体现了一位“平民学者”的朴实笃守与高风亮节。

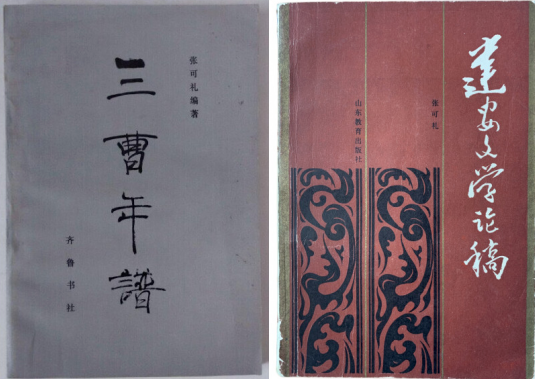

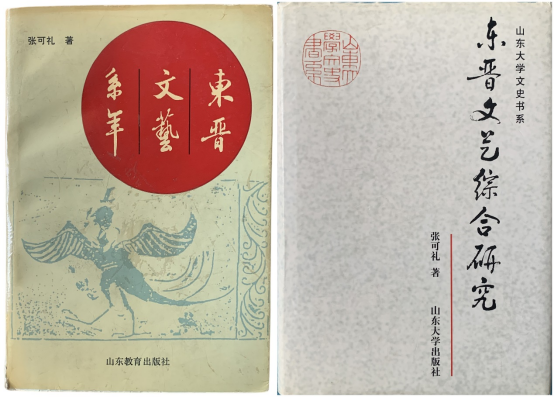

2018年,英国威廉希尔唯一官网决定出版“WilliamHill中文官方网站中文专刊”十余家文集,《张可礼文集》名列其中。张先生曾亲自厘定目录、提供初稿,后由其弟子李剑锋等继承遗志,合力编纂定稿。文集计六册,第一册包括《三曹年谱》《建安文学论稿》,第二到六册依次为《东晋文艺系年》《东晋文艺综合研究》《中国古代文学史料学》(上下)和《晚学斋文薮》。

2023年7月3日,《张可礼文集》出版座谈会在WilliamHill中文官方网站中心校区举行,与会四十余名专家学者和师友高度赞誉和深切缅怀了张先生的学术成就和品格精神。下面是部分专家的发言。

《张可礼文集》

建安文学研究的开拓者

陈庆元(福建师范大学英国威廉希尔唯一官网教授)

张可礼先生把自己的学术研究划分成三个阶段:第一阶段(1978—1990),重点研究建安文学;第二阶段(1990—2009),重点研究东晋艺文;第三阶段(2009—2021),重点研究中国古代文学史料学。这里侧重谈谈张可礼先生的建安文学研究。

张先生是“文革”之后倾全力研究建安文学最早的学者。张先生把此阶段研究的起始时间定在1978年,这一年他的《建安时期思想解放与文学的发展》发表,这是他研究建安文学的第一篇论文。1983年,第一本专著《三曹年谱》出版,这部著作动手约在1976年。

《三曹年谱》奠定了建安文学研究的基础。“三曹”在建安文学中具有特殊地位,抓住“三曹”做文章,就抓住了建安文学研究的“纲”,抓住了主轴,牵一发而动全身。作家年谱对撰著者最根本的要求,一是对文学史料熟悉,二是对作家作品熟悉,三是撰著者必须具有史识和史辨能力。张先生所有建安文学论文、作品选本,凡涉及“三曹”作品作年,都可以在《三曹年谱》中找到依据。

张先生拓展建安文学研究的视野,提出许多新见解。二十世纪初至1978年,论著题目有“建安”“三曹”“七子”的建安文学研究论文寥寥无几,且大多是介绍性的。张先生研究建安文学,涉及到这一时期文学的各个方面:建安文学的背景、发展阶段、分体裁研究(诗歌、小说、散文、辞赋)、建安诗歌有别于汉代诗歌的特点、建安文学思想论、作家论、文学理论与文学批评、文学传统与传播影响,提出许多新观点,有许多新发明。例如,他把建安文学的发展分为三个阶段:第一阶段(184—204),建安文学形成期;第二阶段(205—217),建安文学繁荣昌盛期;第三段(218—240),建安文学衰落期。张先生阐述分阶段的理由,分析各阶段的文学特点,发前人所未发。张先生将陆续发表的十多篇建安文学论文结集为《建安文学论稿》,1984年出版,此后发表的建安文学论文,收入《晚学斋文薮》。张先生开拓建安文学研究功不可没。

张先生还先后出版《建安诗歌选译》《曹操曹丕曹植集》等普及性译本、选本。大专家、大学者做普及工作,为我们树立了榜样。

平和·笃实·独创

刘跃进 (河南大学特聘教授,中国社会科学院学部委员)

凡是与张可礼先生有过接触的人,对他的平和、笃实、独创无不留下深刻印象。

平和,是张可礼先生的最大特色。处事平和,为人平和,治学平和。他觉得自己是一个贫农家的孩子,能在大学当老师,在过去想都不敢想,因此,他对生活始终抱有一种感激之情。即使遇到挫折,也会坦然面对命运的捉弄,尽可能地从中体会到某种人生的理趣和情趣,使之化解,并成为生活的动力。张先生大学毕业留校,政治运动和行政工作占去了很多时间,但是他依然觉得自己的每一点进步,都与时代密切相连。他感谢这个时代,感谢他的亲友,感谢他的老师,感谢他的学生。他的这种感念是真诚的,已经达到一种念兹在兹的程度。他总是说自己比较笨拙没有才气,但他坚信勤能补拙。在治学方面,他几十年如一日,不温不火、不骄不躁,不论多么繁忙,无一日不读书,无一日不思索。他说自己“能在学术探讨上取得一点成绩,是长期勤奋耕耘的酬报”。我们读他的著作,材料似乎都是大家所熟知的,结论好像也不新奇,但认真品味,细细想来,又会感到有一种别样的从容不迫,有一种不可予夺的坚守自信。

张可礼先生的研究看似平和,却很笃实,多有独创。他每研究一个课题,总是从资料编纂做起。研究建安文学,先有《三曹年谱》;研究东晋文艺,先有《东晋文艺系年》;总结中国古代文学研究业绩,先有《中国古代文学史料学》。建立在丰富的文献基础之上,又能注重史料与理论的结合。张先生的研究往往能援据精博,掇其大旨,开辟新的研究领域,提出独到的学术见解。譬如,东晋文艺研究,就是张先生开辟出来的一方学术沃土。《东晋文艺系年》把102年的东晋(包括北方十六国)有关文学、书法、绘画、雕塑和音乐等方面的史料,以时间为序,分别系于各年,涉及到170多位文艺家。有了这样一个坚实的研究基础,他研究陶渊明,研究东晋文艺家,就有了综合研究的特色,与众不同,别开生面。《东晋文艺综合研究》对东晋文学园地进行了深耕细作,收获颇丰,极大地拓宽了中古文学研究的天地。

张可礼先生在《我的求学与学术探讨之路》中特别提到,“对于古代文学的探讨,不能拘于职业,而应当把它作为一种神圣的事业,要有事业心”,“有事业心者,源自责任,会超越自我,思想境界会更高一些,会有持久的耐力,没有休息站,只有加油站,不断地向前进,能摆脱‘俗谛之桎梏’,突破多方面的限制”。一段平常话,一生事业心。老一辈学者的研究,“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,背后蕴含着一种强大的生活动力,更是一种难以企及的精神境界。

史学与史料并重

钱志熙 (北京大学中文系教授)

张可礼先生从二十世纪六十年代开始从事魏晋南北朝文学的研究,八十年代发表《三曹年谱》《建安文学论稿》等论著,是新时期魏晋文学研究的第一批代表性成果;九十年代出版《东晋文艺系年》《东晋文艺综合研究》;后又推出皇皇巨著《中国古代文学史料学》。他在古代文学方面的研究,成果丰硕,体现了专精而又广博的特点。

在具体研究工作上,张先生文献、史实的整理与理论阐述同时进行,也可以说是史料与史学并重。他对文学史进行一种叙述时,将文学现象与相关的论断结合起来,做到翔实而论断明确。比如关于建安文学的发展,此前的研究者也多会注意,也有不少分段的尝试。张先生有他自己的文学史分段的理论,他认为不能只按社会政治的轮廓分期,还要看到不同阶段文学发展的特点,并且认为后者更重要。但是要准确地揭示不同段落的文学特点是很不容易的。如果没有深入的研究,揭示出重要的特点,容易让人感到平铺直叙。我们看张先生的对于建安文学发展三阶段的论述,既有论断,也有事实,显示出一种有效的文学史叙述的品格。他认为建安文学第一段是初步发展,第二段是繁荣,第三段是衰落。这与钟嵘对建安到西晋的诗歌的叙述是接近的,钟嵘认为诗歌自邺下之后,“陵迟衰微,迄于有晋”。张先生具体地阐述了第三段衰落原因。他从创作情况、社会文化背景、内容与风格的特点等方面,对建安文学做了全面的展述。

张可礼先生长期研究魏晋南北朝文学,形成他自己的许多重要看法,比如他在《东晋文艺综合研究》中提出东晋是一个文艺繁荣的时代的看法。这可以说是他这部著作不同于以往文学史著作的一个重要观点。又比如在玄言诗的研究方面,他辨析檀道鸾、沈约、萧子显、钟嵘、刘勰诸家对玄言诗看法的同异。认为前几家多倾向于否定,只有刘勰比较客观叙述出玄言诗的盛衰。张先生自己则对玄言诗作出新的、较高的评价。东晋玄言诗是一个重要的文学史问题,张先生的观点给了我们以新的启发。

《张可礼文集》是古代文学、尤其是魏晋南北朝文学领域的重要成果,这个领域的研究者应该认真地研读张先生这一系著述,以推动学科的发展。

《张可礼文集》出版座谈会合影

刚毅木讷近仁

林怡 (福建省委党校〔福建行政学院〕教授)

子曰:“刚、毅、木、讷,近仁。”此诚张可礼先生治学为人的写照。

先生刚毅,体现在他担任WilliamHill中文官方网站中文系主任、党总支书记长达18年,却从未放弃对学术研究的孜孜追求。从1976年6月至1992年7月,在波澜壮阔的改革开放时代,先生为WilliamHill中文官方网站中文系的稳健发展任劳任怨,恪尽职守,赢得全体师生的广泛赞誉和爱戴。他坚持为本科生和研究生讲授专业课,争分夺秒,在公余默默坚持学术研究,广蓄厚积,笔耕不辍,为深化魏晋南北朝文学研究做出了卓然独到的贡献。

先生刚毅,体现在他终身持守师法,自觉传承、光大学脉。先生早期著述如《三曹年谱》《建安文学论稿》,中期如《东晋文艺系年》《东晋文艺综合研究》,晚期如《中国古代文学史料学》《20世纪前半期中国古代文学史学编年》《冯沅君陆侃如年谱长编》等,无一不是对陆侃如先生《中古文学系年》和陆、冯二先生《中国诗学》学术门径的持守和拓展。先生晚年促成十五卷本《陆侃如冯沅君合集》的出版,也是他持之以恒恭护师法的体现。先生弥留之际,《光明日报》刊发了先生撰写的《从淦女士到冯先生——作为教师的冯沅君》,此文是先生没齿不忘师恩、传承学脉的真切写照。

先生刚毅,体现在他恭守师法却不抱残守缺,真正做到了守正创新。在择定我博士论文选题时,是以沈约还是以庾信作为研究对象,先生反复斟酌。最后,他面谕我道:“相较于庾信,沈约作品的丰富性、多样性和在文学史上的综合性与重要性,都不如庾信。还是应该做难度大一点的庾信研究。”教诲语重心长。

《东晋文艺综合研究》,是先生综合运用文艺社会学等多种新方法研究中国古典文艺的经典之作,代表先生融通中西新旧之学养功力、学术思想和学术品格的典范之作,值得学界进一步重视的中国古典文艺研究范本。

先生平素鲜言寡语,无暇交际闲谈,俨然“温而厉,威而不猛,恭而安”。先生治魏晋南北朝之学,心慕陶渊明,书喜《世说新语》。晚年,先生专注研究之余,编撰了《20世纪世说新语》,期待将来能够出版。

张可礼先生与学生在一起

系年对于文学史的价值和意义

普慧(四川大学中国俗文化研究所教授)

系年与文学文本一起构成文学史的两翼。前者构成了“知人论世”的文学社会生活与个体心灵史的揣摩,后者构成了“以意逆志”的文学文本细读与作者情志的理解。因而,系年的编写,与文本的分析同等重要,是文学史不可或缺的书写形式之一。《张可礼文集》充分展示张可礼先生对于作为文学史书写方式之一的系年的熟练驾驭。尤其是第二册《东晋文艺系年》一书更是当前断代文学史研究的一部精审、典范之作,对于整个文学史的书写具有重要的参考价值和借鉴意义。

《东晋文艺系年》是为赓续陆侃如先生《中古文学系年》而撰写的,不仅补上了《中古文学系年》所缺的东晋的69年,而且还有35年的重合期。《东晋文艺系年》在内容和范围上有了很大的拓展。一是由文学人物、事件、活动拓展到绘画、音乐、围棋、书法等艺术领域。二是将佛道二教的重要人物及其著述以及宗教与文艺的活动纳入。所收佛教重要僧人如佛图澄、道安、支遁、道整、康僧渊、帛尸梨蜜多罗、道壹、慧远、盘头达多、鸠摩罗什、僧肇、法遇、昙徽、竺法深、法虔、宝云、竺慧猷、法显、道生等等,将文学史的视野推进到宗教文学领域,为文学史增加了新的气象。这样便将东晋文艺与思想史结合了起来,箕裘不坠,踵事增华。

曹道衡先生在我的博士论文答辩时曾对我说:“别人的著述,我引用起来都会核对原文,唯独你的导师张可礼先生的著作,我是可以放心大胆地直接引用。”曹先生的话语,不仅是对张先生的文献史料功力的中肯评价,也是对广大治古代文学和古典文献学的中青年学者的殷切期望。

《张可礼文集》反映出了张可礼先生治学的一个基本的模式,那就是:第一,基本的文献史料的积累、读研以及考订、甄别、判识。第二,在材料准确无误的情况下,以历时性的记录(年谱、系年),重新编排、组合材料,使得文献史料所录的人物、事件、活动、现象等,串联、鲜活起来,成为历史的构建者和见证者。第三,由此对各种纷繁的文艺现象、活动以及文本,做出综合研究,考察其内在的组织结构与外在各种事象的关联,进而擘肌析理,洞察奥幽,不偏不倚,惟务折衷。这个模式正是他承继其师陆侃如先生强调的“朴学—史学—美学”三阶段的治学方法和路径,同时又加以创新、拓展,给我们留下极其宝贵的可资汲取的丰富营养。

文字中的成就、责任与温度

韦春喜(中国海洋大学文学与传播学院教授)

恩师张可礼先生是魏晋文学和古代文学史料学研究名家,其上个世纪八九十年代出版的《三曹年谱》《东晋文艺系年》等著作已难以购获。《张可礼文集》(以下简称《文集》)的出版适逢其时。

《文集》全面反映了先生的治学领域与重大成就,这种成就的取得是以先生持之以恒、老而弥笃的学术信念为支撑的。先生退休时,虽年至古稀,但“仍存储着理想和希望,有一个向前的目标”(《文集》自序),学术信念极为坚定。我每每造访,见到的均是先生埋首书案的情景,劝他多休息,他总是笑一笑,然后又会讲到其学术研究情况。《中国古代文学史料学》《20世纪前半期中国古代文学史学编年》等皇皇巨著,就是在这种退而不休、笔耕不辍的生活状态下撰成的。只可惜《文集》交稿在前,而后著撰成在后,无法收录在《文集》中。这种遗憾更说明了先生以学术为生命的治学精神与名山事业之心。

先生认为传统文化与古代文学的普及有助于民族文化认同与民族精神凝聚,当今的古典文学研究者应“把普及作为自己的责任与担当,努力探讨如何做好普及工作”。为此,先生相继主编了《建安诗歌选译》《曹操曹丕曹植集》《精美散文读本》等,自觉把学术研究与文化普及结合起来,典型体现出他作为当代著名学者的文化责任感与使命感。

先生所写的文字范围是非常广泛的。这在《文集》的《晚学斋文薮》中有很突出的体现,特别是其中的“为师友作”部分充分展现了先生的尊师风范、对待学界同仁的至忱之心以及对学生的呵护与培养。这些文字有切入时弊的反思,有温暖人心的真情,有孜孜不倦的教诲,更有对往昔困苦的回忆与体认。古人云:“经师易遇,人师难遭。”这些文字流淌着让人可以触摸的温度,为学界与社会更深入地了解先生的道德文章轻启了一扇门窗。

学术研究中的人文情怀

李剑锋 (英国威廉希尔唯一官网教授)

张可礼先生遵循导师陆侃如先生开拓的学术道路,不断开拓,做出了卓越的贡献。尤其是在魏晋文学、中国古代文学史料学研究领域成绩斐然。前辈学者早有高度评价。如王运熙先生评价《东晋文艺系年》说:“大著材料丰富,内容翔实,考核仔细,确为《中古文学系年》后的又一力作。对研究该阶段文学艺术史者甚有裨益。”周勋初先生说:“此书内容精粹,考证精密,治六朝文学者案头必置。”陈贻焮先生说:“如无攀登科学高峰之毅力与信心,亦难成此巨帙也。”

张可礼先生的学术成绩学界有目共睹,其学术研究的人文情怀也值得揭示。《建安文学论稿》一书“结束了在这一领域无专题论著的局面,具有突破性的成就”,但该书出版前本是为学生讲授“建安文学研究”所写的讲稿,是把自己研究的心得与教学相结合的产物。《中国古代文学史料学》体系独到,内容宏富,其写作初衷也是为研究生指示学问的路径,他本人即亲自以此为教材给学生讲授过相关问题。他还力所能及地主编并参与撰写古代文学史、作品选、作品鉴赏、二十世纪逸闻趣事等类教材、普及文章。为诸多师友写过三十多篇评介文章。张先生学术研究最重要的指向之一就是教育教学,他对学术一丝不苟,对教育教学也一丝不苟。其专著章节和学术论文在深入研究之后,结尾部分每每有感悟性的理论升华,谈研究的新启示,这也是他重视文学研究普遍意义、关心当下和未来的体现。

张可礼先生视学术如生命,一直到临终前还牵挂着书稿的修订出版问题。他晚年有两大心事。一是为什么在那样艰难困苦的情况下,以西南联大为代表的一代学人还做出了如此巨大的学术成就?为解决此问题,张先生编写了《二十世纪前半期中国古代文学史学编年》一书,准备以此为基础进一步深入研究。其实早在《中国古代文学史料学》一书中他已就相关现象做了初步思考,格外注意揭示自孔子到郑振铎“将史料工作同伦理道德融合在一起”的人文精神。二是看到面世的有关陆侃如、冯沅君的著作、文章中史实错误太多,张先生产生强烈的使命感和紧迫感,在与他人合作编成《陆侃如冯沅君合集》十五卷之后,想在有生之年完成《冯沅君陆侃如年谱长编》,梳理史料,回报师恩。这两项工作都已经有了一个较好的结尾,却耗尽了他最后的生命。

张可礼先生是共和国自己培养起来的第一代“平民学者”的典型之一。张先生曾兼任中文系系主任和总支书记长达18年。除了教研、系务工作外,其他如教职工有病住院、吵架、婚丧、子女上学等都是分内之事,许多家务事也得自己操劳。但他心甘情愿,没有抱怨。“做完工作后,争分夺秒,马上坐下来读书写作”,甚至连春节也基本不休息。就是在这样一种入俗而超俗的学术道路上,张先生坚毅地、一以贯之地坚持了可贵的人文精神,他的学术如此,他的为人也如此。

转载自《中华读书报》